今週のお題「鬼」

鬼というと鬼瓦...

屋根ではなく、地面に設置されているものを見かけました。

(c)KT_infinity - 画像素材 PIXTA -

春、新緑の頃 https://pixta.jp/photo/72197131

(c)KT_infinity - 画像素材 PIXTA -

秋、紅葉の頃 https://pixta.jp/photo/72873737

上記の鬼瓦は大阪の屯倉神社で撮影したもの。 屋根を見上げていても感じないのですが、近くで見ると意外と大きいものです。 元々、江戸時代には旧社殿の屋根に葺かれていた瓦だった、との事です。 社殿の建て替えの際、古い瓦を捨てずに、下に降ろして祀っておられるようです。

鬼瓦

魔除けとして怖い顔の石像や彫刻を屋根に飾る風習は世界各地にあるようです。

でも、鬼を邪悪なものとせず、鬼に守ってもらう、という発想は面白いですね。

ガーゴイル

子供の頃、「屋根の上の怖いもの」というと、鬼瓦と共にガーゴイルが頭に浮かびました。 欧州の他の国にもあるかも知れませんが、私の頭の中ではケルトのイメージ。 アイルランドやスコットランドの暗いイメージが強く、ケルトの妖精(fairyではなくbanshee)が頭に浮かびました。 妖精というと... 10代の頃によく聞いた英国のスージー&ザ・バンシーズというロックバンドを思い出しました。

大人になってから知ったのは、西洋建築の屋根の上で見かけるガーゴイルは、鬼瓦と異なり、雨樋である、ということ。 つまり、流れてくる水の排出口としての機能を持っています。

シーサー

沖縄のシーサーも魔除けの役割を持ち、門や屋根に設置されていますが、こちらは鬼ではなく獅子(ライオン)です。 獅子(シシ)を沖縄の言葉で発音したものが、シーサーと聞いたことがあります。

因みに獅子はサンスクリット語ではシンハー。 シンハービールのラベルは獅子の絵です。

鬼瓦の歴史

ネットサーフィンをしていて、ちょっと驚いた記述を見つけました。 それは「鬼瓦の起源は、ギリシャ神話で有名なメドゥーサをシリアのパルミラ遺跡にある入り口の上に設置していた文化からの流れ。 シリアで用いられていたメドゥーサが日本では鬼となった。」という説です。 仏像の表情にギリシャからの流れであるアルカイック・スマイルが見られる事は中学の美術で習いましたが、鬼瓦もそうなのでしょうか...? なお、日本最古の鬼瓦は飛鳥時代のもので、奈良法隆寺の寺院跡から発掘された、と聞きました。 鬼瓦と言っても、鬼の姿はなく、蓮華文鬼瓦(れんげもんおにがわら)と呼ばれるもので、花をかたどった紋様だったようです。 その後、室町時代になり、ようやく現在のように角のある鬼面(きめん)の鬼瓦が登場しました。

さて、鬼というと、節分の豆まき。

令和3年は神社の豆まきの神事もお寺の法要も自粛ムードです。

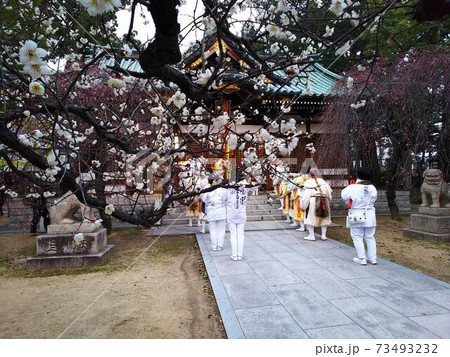

令和2年の節分は、自粛が始まる直前でしたので、咲きかけの梅の中、修験者の方々が祈っておられるのを目にすることができました。

(c)KT_infinity - 画像素材 PIXTA -

令和2年の節分

その他、節分について、別ブログにも記事を書いています。 良かったら、併せてご覧ください。

以上、素人写真にお付き合い頂き、ありがとうございました。

ここからは私が利用しているストックサイトの紹介です。 ブログや広告用のイラストや写真素材をお探しの場合、お役に立てれば幸いです。

日本向け広告写真・イラスト・動画、日本人モデルならPIXTA

下記をクリックすれば、特に日本向けの素晴らしい作品を検索できます。

世界的に有名なストックフォトサイトはShutterstock

写真・イラスト・動画など、世界中から良い作品が検索できます。

(下記をクリックすれば、日本からのアクセスの場合、基本的に日本語サイトが表示されます。)

写真やイラストの購入ではなくクリエイターを目指す方はコチラ ↓

Shutterstockのクリエイターサイトです。 ご自身で撮影された写真や描かれたイラストを販売頂けます。

(下記をクリックすれば、日本からのアクセスの場合、基本的に日本語サイトが表示されます。)

因みに私のページはコチラ ↓

なお、街歩き・旅行を中心に雑記ブログを書いています。 お暇な際にお立ち寄りください。